YPVSインジケータの回路図を載せたら、いきなり無断転記されたうえに関係のないところにクレームを入れたらしい。個人で使うならまだしも参照先くらい敬意を払って欲しいと思って、すかしを付けたら、操作ミスで水疱瘡のようにいっぱいついてしまった。本位ではないがしばらくこのままにしておこう。(笑)

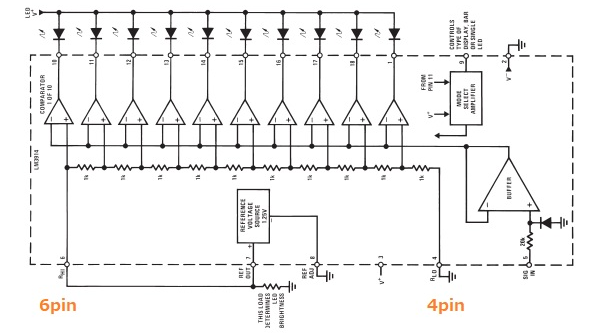

ちまたに出回っているLEDドライバーIC (LM3914)を使ったYPVSインジケータ回路の設計を順にざっくりと説明します。

このLM3914は便利なICで元々は汎用の10ポイントレベルメータとして作られた経緯があります。

このICはコンパレータを10個繋げただけの構造となれば比較的わかり易いと思います。

コンパレータはその文字の意味通り2つの信号の大きさを比較して、その結果を出力する電子回路となります。LM3914には仲間もいて、リニアスケールのLM3914の他、ログスケールのLM3915、LM3916があります。LM3916などはVUメータと同じ表示に使え、OPアンプと組み合わせてオーディオ用のレベルメータとして作った記事が過去には沢山ありました。その他にデータシートの例を使ってカスケード接続されて20ポイントになったLM3914のタコメータの製作記事は海外でも見られます。

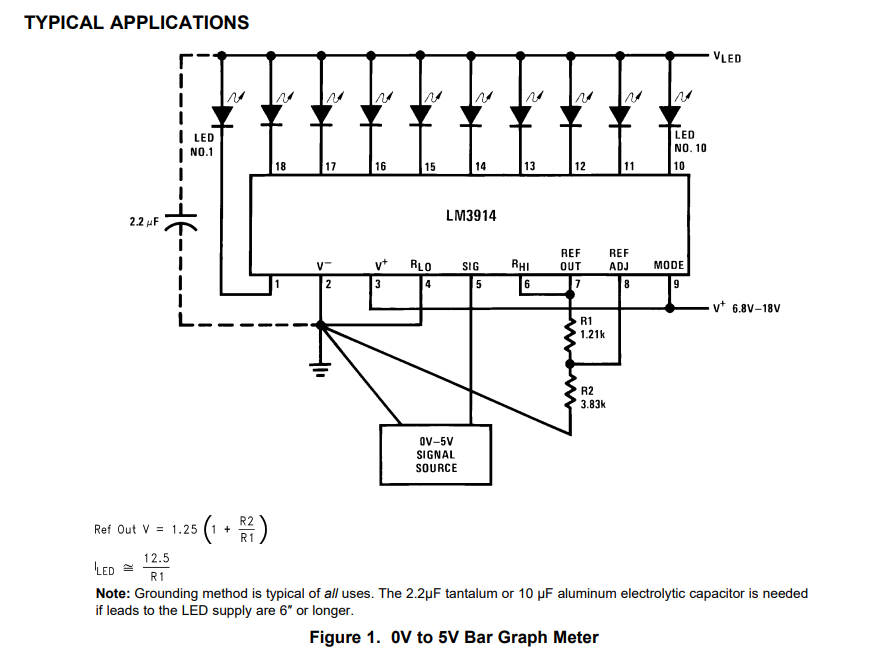

YPVSインジケータはLM3914のデータシート(機能説明)に記載されているアプリケーションノート例を元に作られています。

(引用:SNVS761B –JANUARY 2000–REVISED MARCH 2013 www.it.com)

アプリケーションノートは電圧変動が0-5Vのバーグラフとして参考回路がありますが、RZ250RのYPVSは1.2V(全閉)~2.4V(全開)の動きをします。この条件を元にインジケータを設計しています。設計といってもデータシートの条件式で値を求める簡単な計算になります。

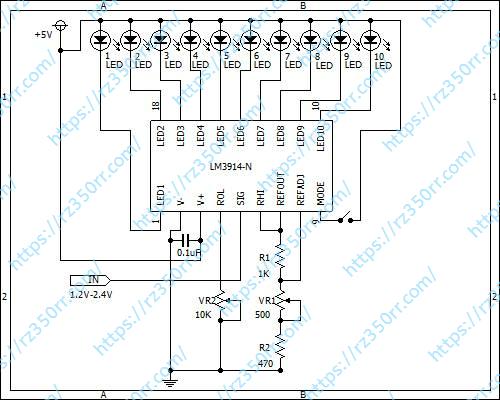

実際に作った回路は以下の通りになります。(回路図を元に作った基板類)

1)まずは動作電圧を決めます。

LM3914の動作電圧は計測電圧 YPVSの上限入力電圧(2.4V)に+1.8Vを足した数字となり、RZRの場合は4.2V以上が必要となります。当方の場合は余計な発熱をICにさせたく無かったのと秋月電子でも売っている互換ICでも動くように電源電圧5Vをレギュレータで作り出しています。TZRオーナーズクラブが初期に作っていたのはダイレクトに12Vをかけていたのでかなり発熱してましたし、逆接防止も考えられてなかったので逆接して壊していた人いましたね。

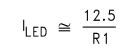

2)LEDに流す電流値を決めて明るさを決めます

一般的なLEDは20mAあたりが最大値ですが、明るすぎると目を痛めますので半分の10~15mAが適切だと思います。この回路のR1(抵抗)はこの流れる電流値を確定するために使います。判例では1.2KΩとなっている抵抗です。計算式はデータシートにある下図になります。12.5は固定でLM3914のために用意された数字です。10~15mAとしましたが、数字が丁度計算しやすい12.5mAとすると抵抗値R1は1000Ω(1KΩ)となります。

3)入力電圧値からR2を決めます。

LM3914の基準電圧部は1.25Vですが、実際にはバラツキがあります。基準電圧が7ピンと8ピンに接続され、6ピンのRHIは基準電圧の入力端子です。

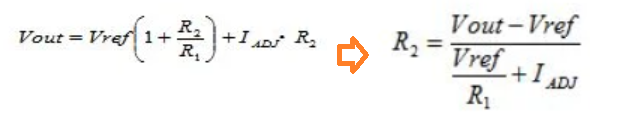

R1とR2を図のように接続すると6ピンのRHIとGND間の基準電圧Voutは下図で表わされ、最大12Vまで設定することができます。今回は2.4Vになるように設定します。

IADJは内部基準電圧1.25Vのマイナス端子から8ピンへ流れ出す電流で、データシートによると75μA(0.000075A)です。Voutの精度が必要なければ、IADJをゼロとして計算しても良いです。

7ピンにかかる電圧を最大電圧値として計算します。計算式が面倒なのでR2を求めるべく変更しています。これによりR2は868Ωと算出されます。ただ、868Ωなんて抵抗値はないので半固定抵抗値に置き換えます。1KΩの半固定にすると調整範囲が大きすぎるのでR2(470Ω+VR1 500Ω)として調整範囲を狭めます。6番ピンとグランド間の電圧が2.4Vになるようにテスターで電圧を測りながら、半固定のボリュームを回すだけで上限値が設定できます。(4/12 追記 Vref=1.25V(基準電位固定)Vout=2.4V(今回)計算間違いしていたので抵抗値修正)

4)下限入力信号電圧の底上げ

このままだと4ピンがグランドに落ちてますので6ピンとの差が0~2.4Vの下限設計が0Vですから、YPVSの動作範囲の下限値である1.2Vまでに底上げする必要があります。

下図がIC内部の構成図です。2.4Vを1KΩ10個で分割していますので1個あたり、0.24Vになります。

稼働範囲が下限は1.2Vもあるのですから、何もしないと半分のLEDが点灯したままになってしまいます。つまり。6ピングランド間は2.4V 6ピンと4ピン間は1.2V、4ピングランド間も1.2Vとなれば良いのです。つまり、4ピンには5KΩの抵抗値を繋げれば良いわけです。実際には小さく作るために10KΩの半固定抵抗器を繋げています。こちらは目視で調整できるので入手しやすいR2 10KΩとしています。

5)その他、必要なもの

VCC(3ピン)とグランド(2ピン)の間にデカップリングコンデンサとして0.1μF程度のコンデンサを入れて動作を安定させます。また9番ピンは電源電圧に繋ぐと、ドットで表示されます。何も繋がないとバーで表示されます。好きな方法で表示させましょう。

単一ICとしては面白いLM3914ですが、マイコンの発達により同じ事やそれ以上にことがAVRやPICなどでソフト的に出来てしまいますのでいずれ、終焉を迎えてしまうICだとは思います。

コメント