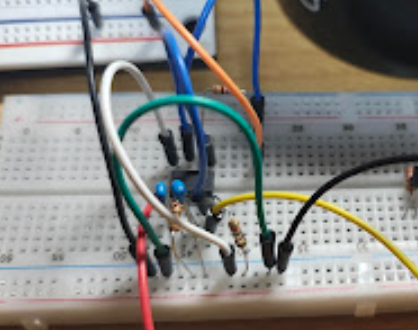

LM2917に関して確認のための机上実験を開始直後、なんか臭う。。

あ、やっちまった。

勘違いしてたところが少し解消したがブレッドボードを初めて焼損させた。

菊花賞の大穴狙いは失敗だがこちらは大穴あけて成功。

ただし、相変わらずデータシート通りの出力電圧が出ない。

200Hz(1200rpm) 約5Vのパルスを1ピンに入れると、出力される電圧値は1.6Vほど出ている。論理計算上は0.3V 程度しか出ないのだが、ずっと引っかかっている。

当初はDUTY比の問題かと考えていたが、DUTY比を10%~80%に変更しても単なる誤差範疇だった。この謎がずっと解けていないのだ。

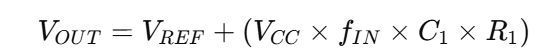

ネットを彷徨っていて、たまたま古いLM2917の資料を読んでいるときに式の違和感に気が付いた。式に見慣れないアイテムがある。Vrefって何だ?

通常の出力電位を計算するときに8ピン版の資料にはVrefの記載がない。なになに?

“The LM2917 has an internal 1.25 V zener regulator for the reference output (pin 11).”

と説明がある。つまり、LM2917の14ピン版にはリファレンス出力の11ピンが別途用意されているが8ピン版は内蔵されてるってこと。

入力信号 → チャージポンプ → 電流 → R1・C1で電圧化 → 出力段(トランジスタ+Zenerクランプ)この「出力段」に 約1.25 V のZener(基準回路) が入っており、Zener電圧が「オフセット」として出力にでてしまうという訳だ。

ということでこのオフセット電圧(Verf)が今まで計算された数字にプラスされるということだ。

机上計算と実際の出力に乖離があるってことだよな。

LM2917は現在コンシューマには販売されていないため、資料が新旧入り乱れておりかつ、誤った資料がネットに流れているという代物である。

そのオフセットされたDC電圧を抜かなきゃならないってこと。

考えられる方法はいくつかある。

1)出力基準をVrefに合わせる設計にする。だが、既にメータありきなので仕様上無理なことは分かっている。

2)コンデンサで直流分をカット、抵抗分圧で除去なのだが、メーターなどの時間と共に出力が変化する事象には使えない。

3)オペアンプを使ってレベルシフトの処理を入れる

3)が妥当な処理だと思う。単一電源が使えるLM358などを使って差動アンプでVref分を抜いちゃえば良いのではないかと考えます。

Vref分は何かで作る必要はあるけど、さてなんで作ろうかなぁ。14ピン版には別途11ピン機能があるのが今更ながら理由は分かる気がする。

なんだよ。簡単に謎が解けちゃったじゃないか。長いこと悩んでいたぞ。

見る視点を変えて、ショック(大穴)を与えると謎が解けるを自ら実践してしまった。

問題は当方が論理はなんとなく分かるけどオペアンプの回路設計に明るくないことだ。

また勉強しなきゃ。

それと計算式を見るとおり、電源電圧(Vcc)が出力パラメータの一つとして存在する。

当初、レギュレータは介在しない予定であったが安定化させるために三端子レギュレータを再導入。

LM2917は電源電圧の要求が6V以上なので9Vに固定し他のパラメータも部品を選定し直し、固定することにした。ただ、手持ちのパーツでは誤差範疇が大きいと言うことで久しぶりに秋葉原出向いて部品を入手したいところだが、前期末翌月の月末で超が付くほど忙しい。あんど大雨。

いつ買おうかなというくらいの先になっちゃうね。

空冷GPZのタコメータはフルスケールで14000rpm

LM2917-8で使用する周波数は466.7Hz。回路次第では半分でもいい。

タコメータ針駆動電圧としては0~4.3V(テストなので厳密には測ってない)

電源電圧を9V固定で、仮にC1を47kpFとすると計算間違いでなきゃ、R1を15kで出力が1.25V~5.55Vになるはず。

増幅ゲインを1倍にして、1.25Vのレベルシフトをすれば最終出力電圧は0-4.3Vの出力となるはず。

また回路設計しなきゃな。今度は燃えませんように。

コメント